文 / 张钧挥

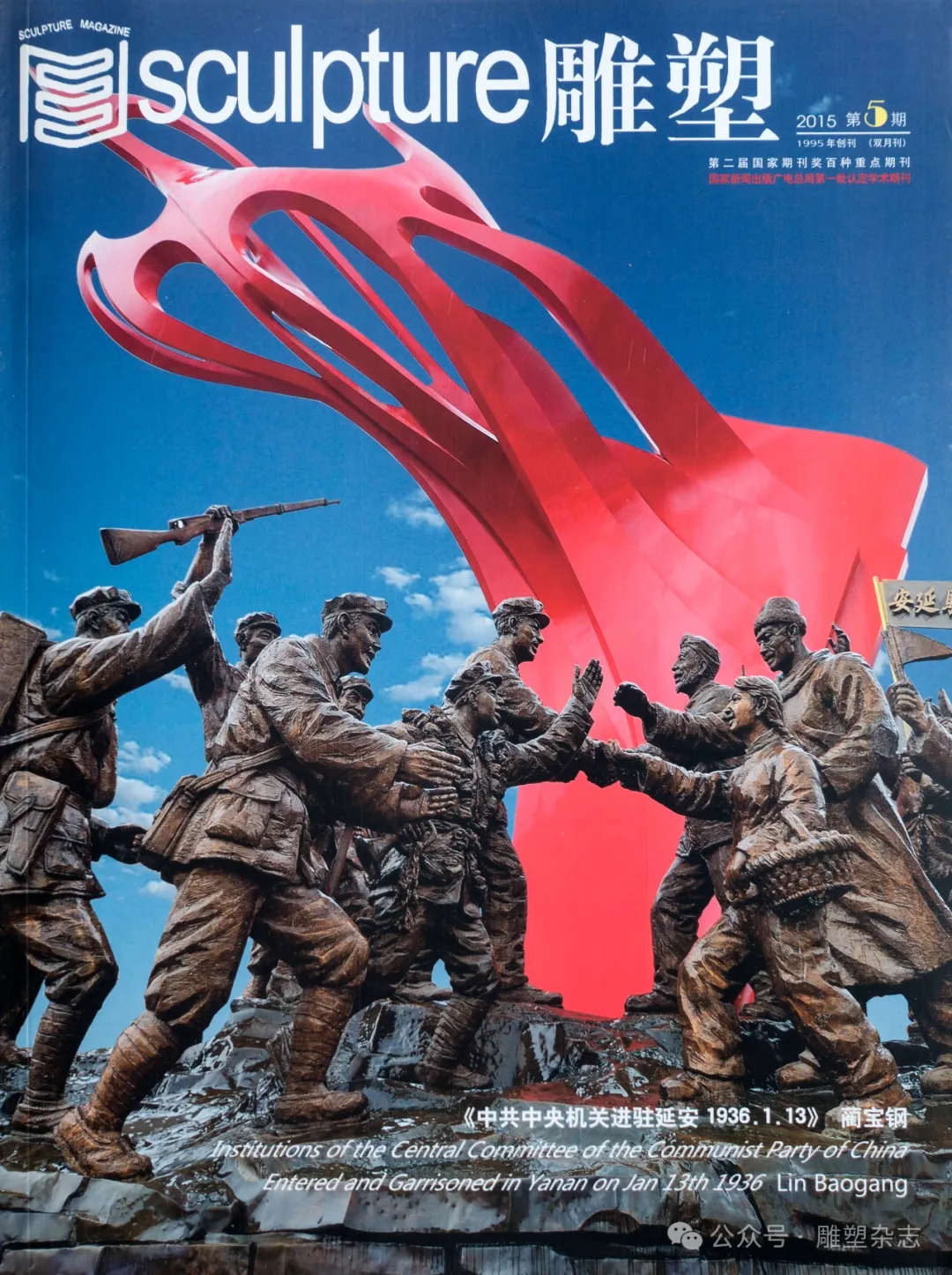

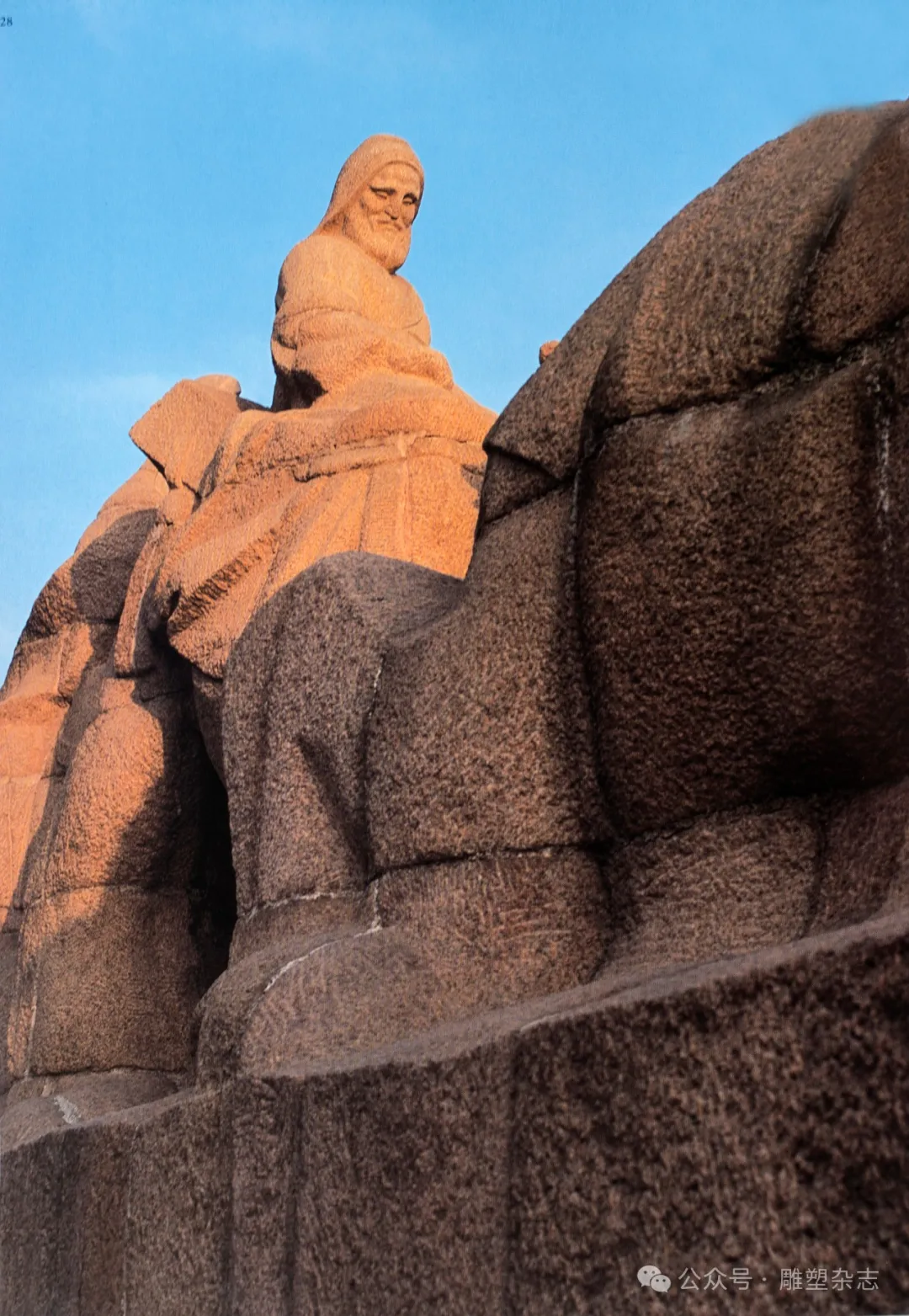

内容摘要:在雕塑作品的记录与传播中,摄影是重要的媒介,它是通过二维空间来表现三维效果。在这种表现形式的转换过程中,一定要遵循摄影的技术和艺术规律才能实现雕塑影像形与意的综合呈现。在这篇文章中,结合自己曾经拍摄的雕塑摄影案例,从“形的描绘”和“意的呈现”两个部分来介绍雕塑摄影的关键拍摄技法。关键词:形的描绘、意的呈现、构图、光影、环境、人物、摄影技巧、摄影后期雕塑是立体艺术,摄影是平面艺术,二者原本没有紧密的关联。但是随着雕塑的大量应用和摄影的广泛普及,许多优秀的雕塑成为摄影的拍摄对象,摄影也成为雕塑作品记录与传播的最佳媒介,在期刊杂志和网络媒介上,影像几乎是唯一可以依赖的参考。如此看来,雕塑与摄影还是有共通之处的,它们同属于视觉艺术和造型艺术,各自的表现也都要遵循一定的技术手段才能实现。作为一名摄影师,今天我就聊一聊雕塑摄影。所有的摄影行为基本都可以分为两个层次:形的描绘和意的呈现。形的描绘重在写实,展示雕塑外观形态的客观信息,忠实表达雕塑者的设计意图;意的呈现重在写意,是摄影师主观角度的观察和理解,并结合环境、人物、光影和摄影的技术技巧来展现雕塑的意境。摄影通过二维空间表现三维效果,这样的转换要遵循一定的技术和艺术规律,才能实现形与意的融合。写实性是摄影的基本特性,在雕塑摄影中表现为尊重作者的艺术观点,通过构图与光影关系描述雕塑的本体特征,即是形。它包括雕塑的外观形态、空间结构、材料质感、线条特征、色彩等客观元素,通过这些来了解一座雕塑的基本情况。对于写实性拍摄,至少需要从构图和光线两个方面入手。 摄影的构图取决于拍摄的角度、高度和景别,三个条件共同影响了摄影作品的画面结构。雕塑是具有三维空间形象的艺术形式,在这个立体的造型中一定是有最具代表性、最能体现造型特征的角度,我们称之为正面。拍摄时首选雕塑作品的正面,就像是我们的证件照,可能并不出彩但是绝不能缺少。同时往往还需要从其他角度进行进行补充拍摄,充分地展示雕塑的形态。比如陕西宝鸡蟠龙雕塑文化主题公园里《秦王加冕》雕塑的拍摄,在正面中轴线的位置,相机正对雕塑主体、底座和铭牌进行拍摄,画面真实地反映了雕塑的对称式结构。此时我们也能看出人物的肢体语言并不明确,于是从斜侧面补充拍摄,将人物双手的动态和昂首挺胸的身体姿态充分的描绘。在雕塑家蔺宝钢教授创作的陕西延安《圣地光芒—―进步青年奔延安》雕塑群的拍摄中,首先从正面拍摄,全面地展现雕塑群的整体布局,说明铜雕人物与花岗岩浮雕墙和远处城市建筑之间的空间关系和色彩关系。为了突出革命青年奔赴延安的热情,我又从背面进行拍摄,这时候才能看到人物的前进方向正是延安宝塔,一远一近遥相呼应;近距离使用广角镜头拍摄会造成一定的畸变,夸张了近处一组人物“遥指”与“招呼”的体态,传神地表现了革命青年的激动与热情。《圣地光芒——进步青年奔延安》雕塑群的正面与背面实景照 摄影:张钧挥雕塑高度的设计一般是由主题和场所尺度决定的,在摄影中对雕塑的高度进行表现可以通过相机的高度来调节。一般情况下接近人体高度的机位,拍摄出来的效果就是人眼视角的观察效果,可以正确反映雕塑的体量。对于高大的雕塑采用仰视角度,对于小体量的雕塑采用平视或者俯视,这样得到的画面是比较真实的。但是由于拍摄需求不同,我们也会采用一些不同的高度来进行拍摄。山东邹城孟子研究院《孟子像》的仰视、平视、俯视实景照 摄影:张钧挥例如山东邹城孟子研究院的孟子像,在拍摄中分别采用了仰视、平视和俯视三种不同的高度,所取得的画面侧重就会有所不同。近距离拍摄铜像正面体态的仰视效果,交代雕像与近处水景的视觉关系;远距离使用长焦镜头拍摄接近于平视效果,反映了铜像与背后植物、建筑和护驾山的层次关系和色彩关系;远距离俯视拍摄,从较高的视角依次展示了景区主轴线的布局和雕塑的主要位置,表现了雕塑在景区设计中提纲挈领的重要作用。在表现雕塑整体形状造型的同时,也需要刻画精彩的细节。通过调节机位距离和镜头焦距产生远景、全景、中景、近景、特写五个景别。在雕塑摄影中常用的景别是全景和近景。但是对于重要雕塑作品进行拍摄时,也可以扩大景别的范围,丰富表现内容。《中共中央机关进驻延安1936.1.13》近景 摄影:张钧挥《中共中央机关进驻延安1936.1.13》特写实拍照 摄影:张钧挥在雕塑家蔺宝钢教授创作的延安的大型红色主题雕塑《中共中央机关进驻延安1936.1.13》,含基座通高3050cm、宽2100cm、深700cm,单人物身高450cm,包含人物形象19位。面对这样一组体量巨大、内容复杂的雕塑作品,就必须采用多景别、多机位的方法。分别使用了远景、全景、中景、近景和特写,由广场大环境到每个人物的表情都要深入细致地拍摄,才能把雕塑整体的构思、线条、笔触、表情、材质等要素逐步的表现清晰。其中一张近景仰视的照片有幸刊登在《雕塑》杂志2015年第5期封面。《中共中央机关进驻延安1936.1.13》远景 摄影:张钧挥《中共中央机关进驻延安1936.1.13》中景 摄影:张钧挥在摄影构图方面,根据雕塑的造型特点,角度、高度和景别三者结合运用,就能产生丰富的视觉变化,全方位地再现雕塑的造型特征。《中共中央机关进驻延安1936.1.13》全景 摄影:张钧挥《中共中央机关进驻延安1936.1.13》《雕塑》杂志2015年第5期封面 摄影最基本、最重要的条件是光,光是描绘雕塑造型特征的直接手段。对于雕塑这种强调空间感和立体感的拍摄对象,主光一般都要采用前侧光和侧光的光位,辅光多以补充暗部照明为基本原则。摄影用光涉及到光位、光比、光质3个主要条件,具体运用更多情况下是要根据雕塑的材质来布置。(1)表面粗糙不透光材质:石雕、木雕、沙雕、玻璃钢等在前侧光至侧光范围布置主光,与相机镜头光轴成45°至90°角,在主光反向布置辅光。主光宜采用硬光,利于刻画雕塑表面细微质感;辅光应该采用大面积的柔光,与主光的光比约为1:4~1:8之间,主要作用是对暗部的细节进行补充照明。如西安秦汉新城大秦文明园的《文治·统一文明雕塑》为石质浮雕。拍摄时选择中午顶光,其效果与侧光类似。这样的光效下,浮雕的立体感更强,雕塑表面不同的处理手法而产生的粗砺与光滑的质感对比更加明显,作者的设计意图也更加明确地展示了出来。(2)表面光滑不透光材质:金属、瓷质、鎏金、抛光木质等在前侧光左右布置主光,与相机光轴成20°至60°角,在主光反向布置辅光。主光宜采用大面积柔光,利于表现雕塑表面的质感和色彩。辅光应该采用大面积的柔光,例如用反光板反光。辅光与主光的光比为1:1~1:4之间,主要作用是对暗部的细节进行补充照明,减小雕塑整体反差。《仕女头像》1985、《石鲁头像》1984 摄影:张钧挥如雕塑家马改户教授的木雕作品《石鲁头像》和《仕女头像》。因人物面部微微转向右侧,拍摄时主光就采用右侧高位前侧光,使用的是光质柔和、照明范围较大的柔光箱,丰富地刻画了人物面部的线条细节,并突出抛光的木材质感;辅光使用泛光灯从人物左后方补光,以勾勒雕塑左侧暗部的造型和层次;在人物正面靠近相机的位置使用大面积反光板补光,补充人物正面暗部的眼睛、嘴部、脸颊、下巴等部位的影调细节层次。此作品刊登于2006年出版的《马改户、时宜雕塑作品集》。主要布灯方法与光滑表面材质类似。但要注意的是需要用逆光、侧逆光等透射光为修饰光,刻画材质的透明质感。修饰光用较硬的窄光,比如用束光桶、蜂巢等配件控制灯光面积。如下面的玉雕系列(局部)。使用柔光箱为主光,从前侧角度塑造玉器的整体造型和主要细节纹理;使用聚光桶从侧逆角度补光,勾勒雕塑暗部的造型和层次,同时刻画玉石半透明的质感。拍摄公共空间里的雕塑作品,光线比较受限制。对于体量较小的雕塑作品,可以利用便携的LED灯和折叠反光板结合现场灯光来进行补充照明;对于大体量、室外安置的雕塑作品,就要根据雕塑的方向和四季阳光的移动规律来选择合适的时间进行拍摄,也要选择天气并结合后期处理来控制光效。比如多云、阴天的阳光类似于柔光、小光比光照效果;晴天的阳光就类似于硬光、大光比的光照效果。同时我们也要根据雕塑的具体情况利用不同的光影来表现其特征。如坐落于西安秦汉新城大秦文明园的《铧犁》和《金戈》,作者是著名雕塑家刘艺杰。雕塑采用不锈钢和紫铜材质,以铧犁和金戈组合表现秦朝“耕战”立国的主题。在拍摄时根据阳光的角度调整机位,突出金属反光特点,以强调金属质感;同时调整视角和构图,强调雕塑内部的组合结构特征,用以刻画奇特的雕塑手法。1987年落成,雕塑家马改户教授的群雕作品《丝绸之路》是西安第一座大型城市雕塑。整组作品总长500cm,采用红色花岗岩雕刻。拍摄于2005年8月,当年使用胶片相机拍摄全景照片时困难重重,最后只能局部拍摄,扫描底片后期拼合。但是对于这种粗糙的石质,夏日阳光的表现力犹如刻刀般细致而有力。这幅局部照拍摄于下午6点左右,角度略低、色彩温暖的夕阳对红色花岗岩的渲染很是合适。雕塑是由具体的物质构成的,但其容纳的艺术精神是无形的;摄影是客观的,但掌握相机的人是主观的,进而结合产生了艺术性,在摄影中表现为写意,是以雕塑源探索其蕴含的精神外延的摄影行为。写意的表现形式是多样的,通过光影、构图,乃至摄影技巧来实现。城市雕塑需要与周围环境相协调,并起到界定、提领、美化周围场所的作用。雕塑与场所环境具有相互影响、相辅相成的关系。拍摄时适当地表现雕塑与环境的关系,有助于烘托雕塑的艺术风格和人文精神、展现雕塑者的设计理念,可以激发观众对于雕塑的理解与共鸣。西安唐大慈恩寺遗址公园的石雕佛像,3个人采用了三种不同的方法进行拍摄,通过正面、侧面、长焦镜头和广角镜头充分展示了佛像与环境不同的组合关系,从客观到主观、从写实到写意层层递进。人可以是观众,也可以是雕塑者本人,人是雕塑存在的根本原因,是摄影师思想及情感的表达途径之一。在雕塑摄影中加入人物,就建立了人与雕塑间的联系,更有利于表现雕塑的文化背景、时代背景、使用场景等。李鑫摄影作品《诸相非相》,拍摄于上海博物馆的古代造像展。在博物馆黑白分明的光效下,观众与雕像之间的光影造型构成了奇妙的组合,暗示了现代人与古像之间潜在延续千年的精神嫡脉。著名雕塑家刘艺杰的大型石雕《女娲》坐落于潼关古城。摄影师抓拍到了一名中年女性正在雕像的注视下盛装舞蹈的场景,仔细一看她对着手机正在直播,所以摄影作品取名《直播舞者》,并入选第七届丝路国际影像博览会。从摄影的角度来说,照片表现了当下网络时代自媒体的普及程度,是一幅优秀的纪实照片;从雕塑的角度来说,这个场景又说明了《女娲》雕塑已经是标志性景点,成为人们网络社交的“打卡”地。雕塑与摄影在这里实现了双赢。构图方式的综合运用可以产生多种视觉效果,拍摄手法要根据雕塑的具体情况来分析决定。比如西安秦汉新城大秦文明园的大型铜雕《秦人的步伐》,是雕塑家任军的作品,最高2210cm,全长35600cm。对于这样大体量的雕塑作品,单一的拍摄视角很难表现完全。首先是正面仰视角度拍摄的对称式构图,体现了游客进入景区的第一视角,自然会被雕塑的体量所震撼。但是对于摄影师来说这个角度稍显片面,需要表现雕塑的整体与环境,于是产生了俯视角度的照片。在这个视角下,展现了历代秦国领袖前赴后继的大步迈向统一大业的目标,充分体现了建立伟业的不易。侧面平视角度,采用雕塑人像的肩高位置从后向前拍摄,近景的帝王身着冕袍,身体前倾、大步流星、衣带飘飘的动态生动有力,与近处地面的游客产生巨大反差。采用多种视角进行组合拍摄,能够全面充分的表现雕塑的整体特征、细节质感和环境关系。光线可以渲染气氛和表达情感,通过光线的色温、造型、影调明暗的组合变化,可以营造奇妙的光影关系和浓郁的环境气氛,给观众强烈的心理映射。古建筑中的照壁和门楣上的字与吉祥图案,属于浮雕类型。选择下午太阳角度比较低时形成的侧光,使树木的影子投射在墙面上,营造出幽深静宜的氛围。袁雅楠拍摄的人像雕塑,选择夕阳下绚丽的天空为背景,烘托出了热烈动人的情绪。在现代数字摄影中,后期处理是必不可少的环节,所有的摄影技巧都要通过恰当的后期处理来实现。蔺宝钢教授设计制作的河南灵宝市函谷的老子铜像高2800cm,拍摄时阳光很强,原始图片反差极大,亮部反光强、暗部过暗,五官细节看不清楚。这样的体量肯定是无法人为补光的,只能通过后期处理的方式调整明暗反差,保证整体明暗关系恰当。成片有幸作为封面刊登于《雕塑》杂志2012年第6期。一百多年来,摄影由最初“再现”的记录,到具有表现萌芽的“叙事”,再到20世纪中期的表现主义手法,至今多元化的表现与精神反思,一经产生它就始终伴随着主观与客观、叙述与内省、技术与艺术的纠缠。雕塑摄影所呈现的也是一种对观看的引导,是有主观倾向的真实。摄影的光敏性特征使我们相信看到的影像就是真实的,它通过在场的“真实性”令观众信服。但手持相机的是人,有人就有主观态度。当雕塑影像在另一个时空展示时,雕塑、摄影与观众合力完成了一次视觉重构,这塑造了我们的审美,甚至导致真实的观看有时反而变得寡淡。雕塑居于社会活动场所,展示了文化和艺术的最高水准、标志了社会历史文化、表达了主流精神内涵。摄影延伸了人们的视觉、引领了人们的感知、传播了人们的评价,加速和扩大了雕塑的传播速度与范围。雕塑与摄影各自以其无可替代的特性督促和影响着对方的发展。雕塑摄影是一门不仅局限于雕塑或者摄影的艺术,更是二者的延伸与充实,是一种建立在媒介平台之上的拟像的空间艺术。雕塑者要重视这个过程,更应该了解并介入这个再创造的艺术活动,让摄影的语言方式更好地呈现雕塑作品的形与意,完成作品的二次创作。[1] 马改户,时宜.马改户、时宜雕塑作品集[M].西安:陕西人民美术出版社,2006.2.

[2] 韩禹锋.城市雕塑艺术精神与创新理念[M].北京:中国建筑工业出版社,2022.

[3] 张钧挥.摄影36技[M].北京:同心出版社,2014.

[4] 顾铮.真实的背后没有真实——世纪现代摄影实践[M].中国工人出版社,2002.

[5] 刘立宾.广告摄影技术教程[M].北京:中国摄影出版社,1995.

[6] 蔺宝钢.大型主题性城市雕塑创作的当代意义——延安大型红色主题雕塑

《中共中央机关进驻延安1936.1.13》创作记[J].雕塑.2015(05).

[7] 蔺宝钢.老子道天下 天下道老子——大型雕塑《老子》圣象创作记[J].雕塑.2012(06).

本文节选自《雕塑》杂志2024年第2期 [泛雕塑](更多详情请关注《雕塑》杂志2024年第2期)